Несмотря на неплохие продажи, Yeti, изначально выбивавшийся из кроссоверного стиля концерна Volkswagen, просуществовал одно поколение. Пусть оно оказалось живучим – появившись в 2009 году, с учетом рестайлинга в 2013 пробыло на конвейере до 2018-го, но наследника не заслужило, уступив место более привычным моделям вроде Karoq. Для покупателей, впрочем, это не так важно – именно в угоду им чехи и изменили вектор развития кроссоверной линейки. А Yeti привлекал не только своеобразной внешностью, но и знакомой по другим моделям концерна техникой: платформа, роднившая его не только с Volkswagen Golf, но и с Audi Q3, турбомоторы, полный привод с муфтой Haldex и так далее. Не все из этого так хорошо ведет себя сейчас, в возрасте, но, забегая вперед, есть и менее рискованный вариант.

Полным приводом оснащена лишь треть машин, предлагающихся на вторичном рынке, но в случае с Yeti это не значит, что «среднее по больнице» состояние кузовов будет хорошим из-за отсутствия внедорожной эксплуатации. Машины действительно редко гоняют по бездорожью, но это не мешает им преподносить мелкие сюрпризы. Помимо типовых проблемных мест вроде кромки лобового стекла и фронтальной части капота, собирающих сколы, а также порогов, прикрытых пластиковыми накладками, которые копят влагу и грязь, у Yeti есть склонность к вспучиванию краски на дверях – в шовных стыках, под дверными ручками и вокруг молдингов. Двери здесь вообще одно из самых слабых мест: коррозия порой появляется изнутри, а уж нижние кромки со стороны салона почти наверняка будут иметь как минимум точечную коррозию. Задняя дверь тоже не отстает: это и кромки, и зона крепления молдинга рядом с площадкой крепления номера. Арки здесь в норме не прикрыты пластиком, что скорее плюс, чем минус: по крайней мере, начинающуюся коррозию видно сразу. Кстати, проблемы со вспучиванием краски в равной степени актуальны для машин как российской, так и чешской сборки, так что пытаться искать экземпляры с «нормальным» происхождением бессмысленно – даже наоборот, машины первых лет, произведенные в Квасинах, порой собирают больше замечаний. Более того, даже перекраска далеко не всегда решает проблему: немало владельцев отмечает, что на перекрашенном элементе через несколько месяцев вновь появляются вспучивания и коррозия, причем порой ровно в том же месте.

Днище на этом фоне выглядит обычно: на него по сравнению с кузовом почти не жалуются, так что здесь стоит убедиться, что осматриваемый экземпляр – не неприятное исключение. Здесь не должно быть комьев застарелой грязи, которая говорит об излишних амбициях владельца и тяжелой жизни полного привода (если он есть), а заодно сильной коррозии, особенно в точках крепления подрамников и подвесок. Обратить внимание нужно на дренажи: они помогут при переходе ко внутреннему осмотру салона. Дело в том, что тут частенько бывает сыро, причем потенциальных источников влаги хватает: это и негерметично установленное лобовое стекло, и забитые дренажи люка, и текущие точки крепления рейлингов, и банальные проблемы с уплотнителями, из-за которых даже проводились сервисные кампании по их замене. Все это не идет на пользу ни электрике, ни кузову: к примеру, в зоне под передними сиденьями, особенно правым, нередко обнаруживается серьезная коррозия. Ну а помимо салона прощупать ковры стоит и в багажнике.

Резюмируя данные по кузовным особенностям, можно сделать простой вывод: при выборе Yeti стоит отделять битые машины от просто перекрашенных, а шансы встретить перекрашенные элементы стремятся к 100% пропорционально увеличению возраста автомобиля. Учитывая, что дилеры даже устраняли появляющиеся дефекты по гарантии, мало кто предпочитал тратить собственные деньги на качественный ремонт. Так что двойной-тройной слой краски на дверях и крыльях при отсутствии следов кузовного ремонта не должен сильно удивлять.

Подвески у Yeti те же, что и у большинства соплатформенных моделей: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Независимая схема, конечно, предполагает несколько большую чувствительность к обслуживанию и эксплуатации, но никаких особенных неприятностей подвеска не преподносит. Ресурс всех основных элементов достаточный, а врожденных болезней нет – до пробега в 120-150 тысяч обычно меняются мелочи вроде стоек стабилизатора и отдельных сайлентблоков, а затем приходит время «капитального ремонта». Однако даже оригинальные амортизаторы, к примеру, стоят по 3,5 тысяч сзади и 6 спереди, а цена заменителей ощутимо ниже. Оригинальные рычаги традиционно дороги – 6-9 тысяч за элемент, но тут, как всегда, на помощь приходит неоригинал, предлагающий замены на любой вкус. Передние подшипники на современный манер меняются вместе со ступицей, но и тут необязательно покупать узел с маркировкой VAG за 10 тысяч – качественный аналог от SKF обойдется в 4. В общем, подвеску стоит оценивать как индикатор правдивости пробега: если ее уже успели перебрать, верить в 50-70 тысяч на одометре точно не стоит. Ну а в случае проблем достаточно просто выторговать небольшую скидку на ремонт.

Полный привод у Yeti был не слишком популярен не столько из-за своих потребительских качеств, сколько из-за подхода к формированию цен и комплектаций: самая востребованная версия с мотором 1,2 могла быть только переднеприводной, а желающим получить «полноценный» кроссовер приходилось доплачивать не только за муфту Haldex, но и за более крупный мотор. В итоге полноприводных Йети на Авито сейчас около 30% от общего числа кроссоверов в продаже. Кстати, муфта Haldex, которая здесь заведует полным приводом, сменила поколение с рестайлингом: до 2013 года это четвертое поколение, а с 2013 года – пятое. С точки зрения обслуживания и ресурса это пошло машине на пользу: пятое поколение Haldex чуть проще, легче и надежнее. Однако необходимость регулярно менять масло – хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а лучше каждые 30 – никуда не делась, так что при покупке нужно не только проверить работоспособность полного привода, но и озаботиться историей обслуживания. Профилактическая замена масла сразу после покупки тоже не будет плохой идеей.

Выбор коробок передач, устанавливавшихся на Yeti, фактически широк, но субъективно узок. Дело, как несложно догадаться, в коробках DSG, которые составляют львиную долю «двухпедальных» версий, но по-прежнему не слишком любимы в народе. Есть, разумеется, и машины с ручными коробками передач – эти шестиступенчатые агрегаты вполне надежны и до пробега в 200 тысяч могут потребовать лишь замены масла хотя бы раз в 70-80 тысяч да замены сцепления тысячах на 150. Сцепление здесь, кстати, не из дешевых: оригинальный комплект обойдется в 20-30 тысяч, а из неоригинала предлагаются в основном Luk и Sachs, комплект от которых будет вдвое дешевле. Еще одно неприятное потенциальное вложение – двухмассовый маховик на мощных версиях, который стоит 20-30 тысяч рублей, но он напомнит о себе ближе к 150-200 тысячам километров пробега.

О коробках DSG мы все знаем достаточно, но стоит отметить, что сейчас народная молва, пожалуй, даже излишне сгущает краски. На Yeti, правда, ставилась не только менее проблемная шестиступенчатая DQ250 со сцеплениями в масляной ванне, но и «сухая» семиступенчатая DQ200, однако здесь она работала с моторами 1,2 литра и 1,4 мощностью менее 150 л.с, а более мощные варианты на 1,4 и 1,8 литра, а также двухлитровые дизели, сочетались с DQ250. Тем не менее, сейчас коробка уже гарантированно пережила как минимум ремонт, а как максимум – ремонт с доработкой, поэтому важнее не смотреть на цены запчастей, а внимательно диагностировать конкретный агрегат. Запчасти тоже становятся доступнее, хоть цены в 20-30 тысяч за комплект сцеплений и немногим меньше за двухмассовый маховик и нельзя считать низкими. О проблемах этих роботизированных трансмиссий у нас есть подробный материал, а вообще, им можно было бы уделить меньше внимания, будь они не так популярны на Yeti. Однако, как уже было сказано, эта версия DSG сочеталась с 1,2-литровым мотором, а он, вопреки стереотипам, занимал основную долю продаж, во многом за счет цены. Так что если вас устраивает даунсайзинговый агрегат и передний привод, выделите время на поиск машины, владельцы которой понимали важность качественного охлаждения коробки передач, чистоты масла и своевременного обслуживания.

Более мощные моторы – появившиеся к рестайлингу 1,4, а также бензиновый 1,8 и исчезающе редкие дизели, сочетались с «мокрой» DQ250, которая сегодня должна приносить еще меньше проблем. Она тоже не любит ни перегревов, ни грязного и горелого масла, но зато сцепления здесь надежнее, и предел по крутящему моменту выше. Правда, масло, в котором эти сцепления работают, нужно менять даже чаще, чем у предыдущей коробки – в идеале каждые 30-40 тысяч, и мехатроник тут тоже может огорчить. Но при тех же условиях чистоты масла и качественного охлаждения, что перечислены в конце прошлого абзаца, исправная коробка способна пройти 120-150 тысяч километров.

Альтернативой всем перечисленным выше агрегатам обычно считают шестиступенчатый гидромеханический автомат от Aisin, носящий маркировки TF60-SN или 09G. У Yeti он появился уже после рестайлинга, вместе с атмосферным мотором, но на других моделях концерна Volkswagen так популярен, что мы посвящали ему отдельный материал. Считать его удачной альтернативой коробкам DSG в определенной мере можно, но только при условии столь же тщательного обслуживания: установки внешнего охлаждения и замены масла не реже 1 раза в 60 тысяч километров. Учитывая, что его часто считают «необслуживаемым», а регламент предписывает менять масло только в «тяжелых условиях эксплуатации», существует немало машин, на которых ездят «по книжке», до последнего. Агрессивная эксплуатация приводит не только к перегревам, но и к активному износу накладок блокировки гидротрансформатора, а это не только грязное масло, но и необходимость раннего обслуживания. В общем, покупка кроссовера с этим автоматом будет не слишком-то проще выбора живой DSG, но в случае успеха шансы на долгую беспроблемную эксплуатацию выше.

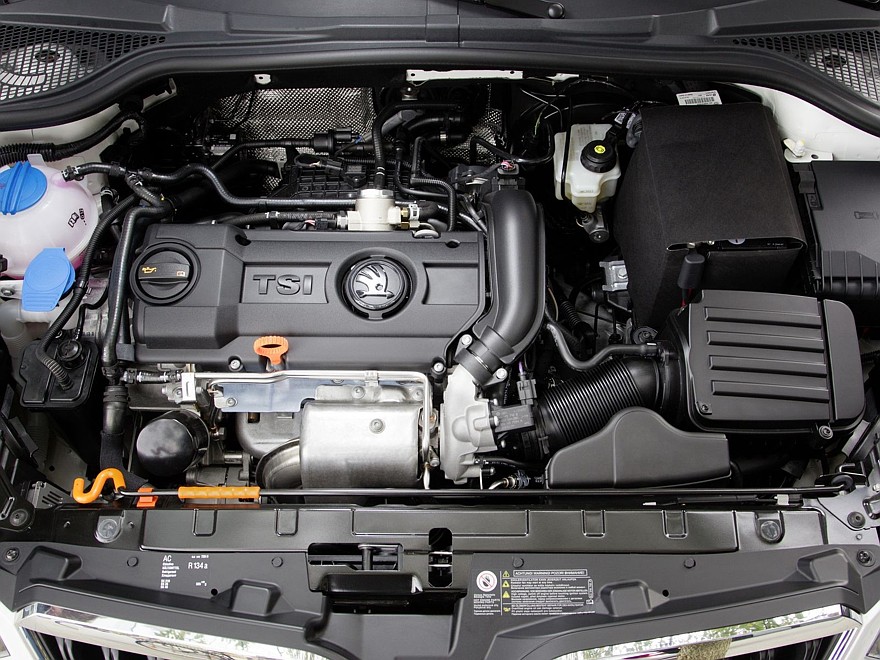

Моторы чешского кроссовера – это набор агрегатов TSI с одним исключением. Изначально на наш рынок Yeti прибыл с 1,2-литровыми 105-сильными и 1,8-литровыми 152-сильными двигателями, а позже появились 1,4-литровый турбированный агрегат и двухлитровые дизели, которые в нашем случае можно опустить – на вторичном рынке их фактически нет. Единственным «не TSI» стал 1,6-литровый 110-сильный атмосферник с распределенным впрыском, который появился после рестайлинга и сочетался с тем самым вышеупомянутым гидромеханическим автоматом. Давайте кратко пройдем по порядку.

Ресурс и надежность моторов 1,2 зависит от даты выпуска: до рестайлинга это были агрегаты семейства EA111, а с 2015 года – EA211, и между ними есть немало различий. Дорестайлинговые двигатели с индексом CBZB к покупке рекомендовать сложно: у них слабый цепной привод ГРМ, а в силу возраста трудно прогнозировать остаточный ресурс турбины и топливной аппаратуры. Если замена ГРМ – это 20-25 тысяч, и даже форсунки и ТНВД стоят не слишком шокирующих денег (5-10 тысяч), то турбина – это всегда дорого, а проблемы с поршневой группой – еще хуже. После рестайлинга здесь появились моторы CYVB серии EA211: здесь ременной ГРМ и более прогнозируемый остаточный ресурс, хотя бы в силу возраста. Если вы стремитесь к экономии топлива и не боитесь маленьких турбомоторов, то при условии хорошей диагностики можно рассмотреть такие варианты.

Примерно то же самое касается моторов 1,4 – поздние варианты более удачны, а ранние способны озадачить того, кто не готов разбираться в нюансах. Так что если уж вам хочется турбомотор, проще всего сразу обратить внимание на 1,8-литровые варианты: это CDAB семейства EA888. Здесь будет и полный привод, и «мокрая» DSG, и 152 л.с. – правда, тут тоже нужно задуматься о ресурсе цепного ГРМ и вложиться в диагностику, чтобы убедиться, что первый владелец переплатил за мотор не ради того, чтобы «вжигать». Дело в том, что двигатель имеет неплохой потенциал к форсированию и разные варианты чип-тюнинга, но при этом склонен к закоксовке поршневой группы и потреблению масла. Возможные проблемы с непосредственным впрыском и турбиной здесь стали менее актуальны, но никуда не делись, так что потенциально более ресурсный двигатель все равно требует внимания и понимания.

На фоне «дорогих и сложных» TSI выходом для многих покупателей стал 1,6-литровый атмосферник российской сборки с индексом CWVA, который появился на Yeti после рестайлинга. Он тоже относится к «свежему» семейству EA211 и лишен капризной цепи в приводе ГРМ, а заодно и «сложностей» в виде непосредственного впрыска и турбины. Мотор тоже получился не без греха: к примеру, встречаются нарекания на потребление масла, а также проблемы с системой вентиляции картера, однако на фоне турбомоторов потенциальных проблем здесь и правда меньше. Главное – следить за состоянием ГРМ и менять его раз в 80-90 тысяч, а при покупке уделить внимание состоянию цилиндров и осмотреть мотор на предмет отсутствия потеков масла.

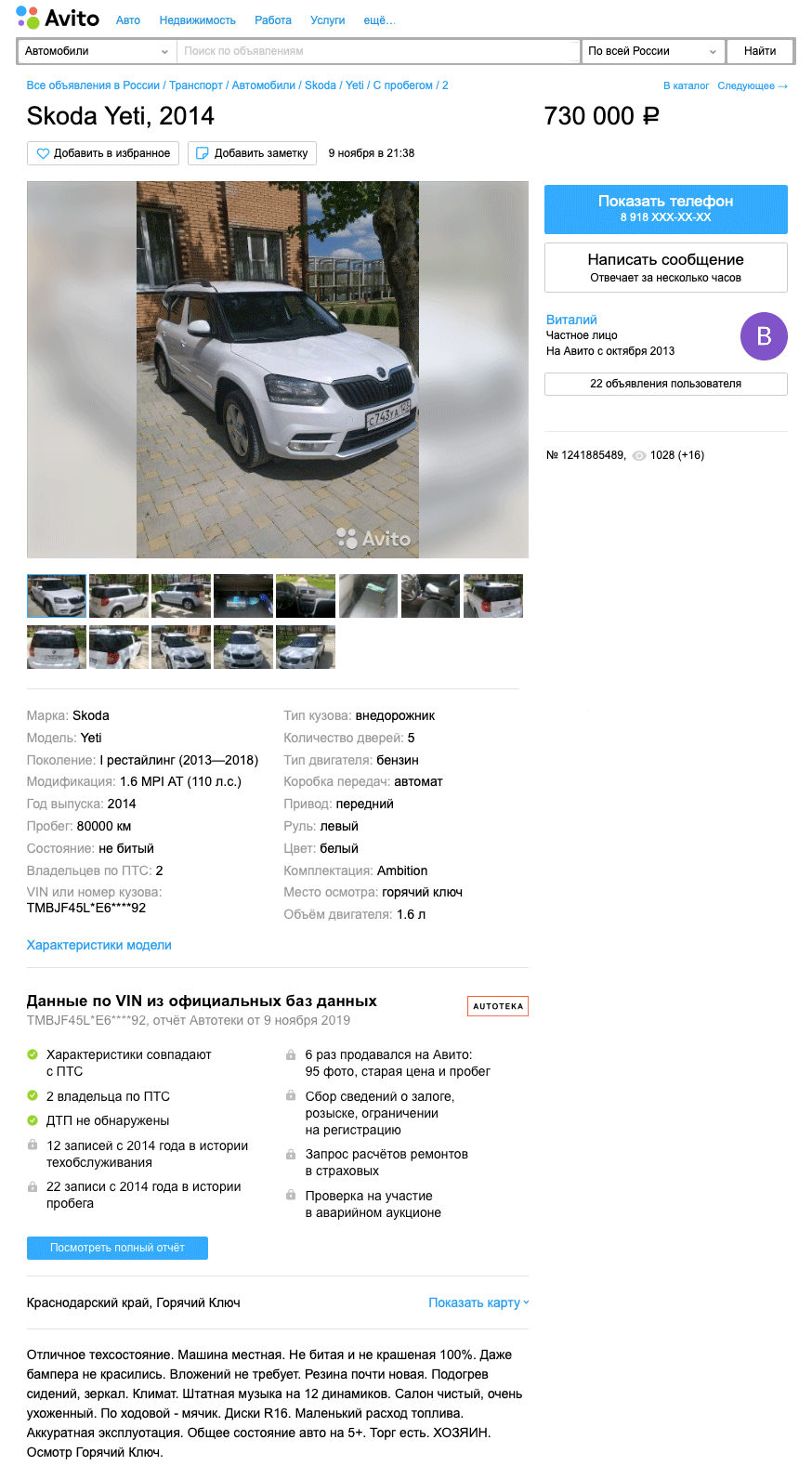

Ну а теперь, разобравшись, каковы основные сложности при выборе Skoda Yeti, и как их избежать, можно составить портрет «желаемого автомобиля». В принципе, здесь он прост как никогда: несмотря на то, что при должном желании и определенном умении можно найти хороший экземпляр и с 1,4-литровым, и с 1,8-литровым, и даже с 1,2-литровым TSI, самым простым в диагностике вариантом будет тот самый 1,6-литровый мотор в паре с автоматом Aisin – вот в таком автомобиле с небольшим пробегом. Если мотор уже (или еще) не ест масло, владелец предоставит доказательства обслуживания коробки, а проверка истории машины с помощью Автотеки подтвердит пробег и отсутствие серьезных ДТП, то это будет тот автомобиль, с которым можно счастливо прожить еще 2-3 года, а потом продать без мыслей об остаточном ресурсе коробки передач, турбины и топливной аппаратуры.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Автомобиль очень утилитарный, места много, посадка высокая, задние кресла снимаются все три отдельно. Багажника нет.

Классная машина так-то. Из недостатков бы выделил только ЛКП(у некоторых прям жуть по низу дверей и аркам. И хз от чего зависит) и довольно табуреточную подвеску, которая подходит только для хороших дорог.