Чем же привлекает самоходная электрическая машина? С современной точки зрения это компактная и достаточно комфортная городская «электрическая надежда», созданная на автомобильных агрегатах. Она почти не шумит и не загрязняет атмосферу, но слишком часто требует подзарядки своих аккумуляторов от городской сети. Именно эти тяжёлые и недостаточно мощные источники энергии, неспособные обеспечить высокий запас хода, во все времена оставались камнем преткновения любых электромобилей.

Ипполит Романов и другие

В Царской России за создание электрических повозок взялся одесский изобретатель дворянин Ипполит Владимирович Романов, разработавший три первых русских электромобиля, в том числе два переднеприводных. Их сборкой занималась петербургская фабрика Петра Фрезе.

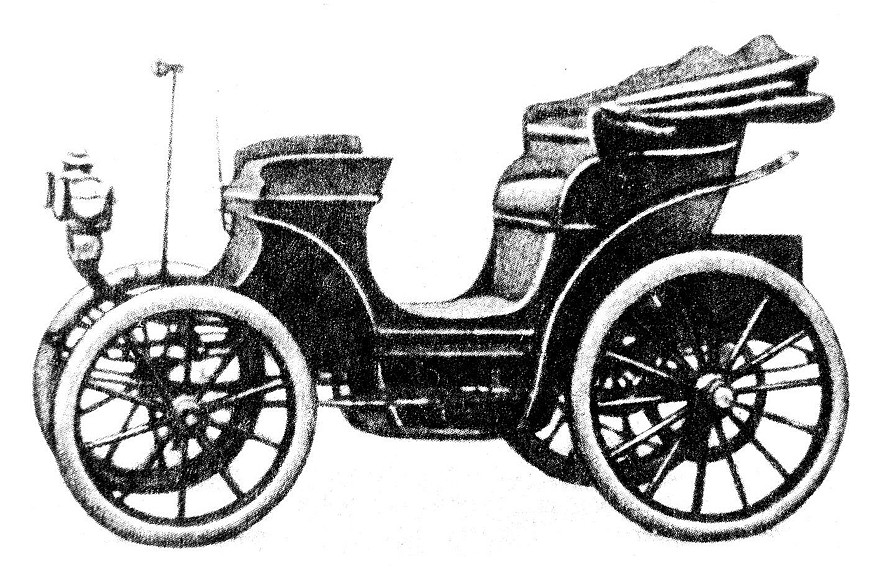

Первая прогулочная коляска для богатых пассажиров, построенная в марте 1899 года, снабжалась открытым кузовом с двухместным диваном, складным верхом и боковыми окнами. Через год появился второй образец с закрытым застекленным кузовом с передней дверкой. На обеих машинах кучер восседал за пассажирским отсеком «на семи ветрах» – на высоком ящике со свинцовыми батареями, подававшими ток на два электромотора общей мощностью в четыре силы. Каждый приводил своё переднее колесо большого диаметра с литыми шинами. Для поворота служили два задних колеса, которыми при помощи трамвайных контроллеров управлял извозчик.

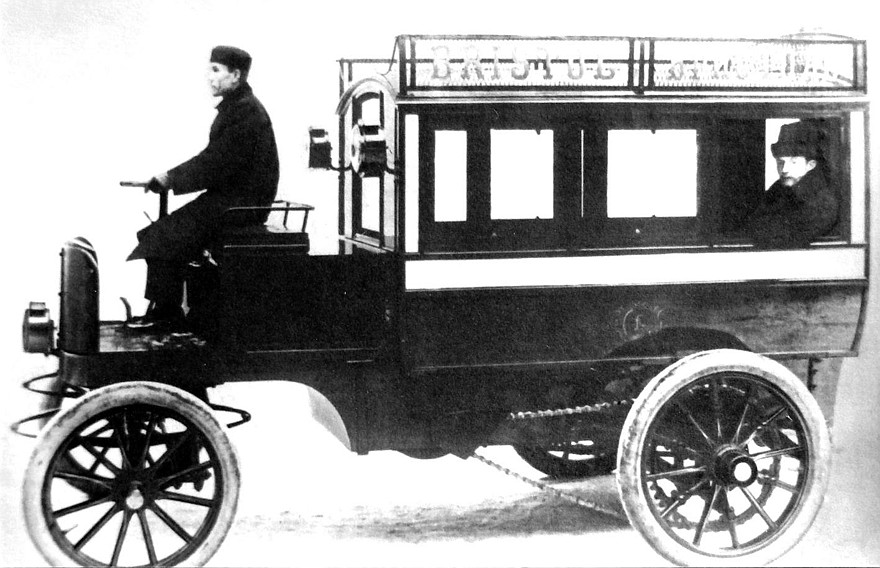

В 1900 году свет увидел электрический омнибус с мягкой подвеской, передним постом управления, продольными лавками на 15 человек и задней открытой площадкой для кондуктора и четырех пассажиров. Восемь помещавшихся под полом аккумуляторов вращали два электромотора задних колёс мощностью шесть сил.

Демонстрация этих машин состоялась в том же году на плацу перед Гатчинским дворцом близ Санкт-Петербурга. Кэбы были приняты с восторгом, но финансировать их производство никто не решился, зато в июне 1901-го городская Дума разрешила открыть 10 линий омнибусов, переложив все расходы на Романова, который ни с чем вернулся в Одессу.

В то же время русские фабрики «Фрезе» и «Дукс» тщетно пытались из импортных частей организовать сборку электрических машин с двумя моторами по 3,5 силы, а также 12-сильного электробуса для обслуживания гостиниц.

Советские грузовые электромобили

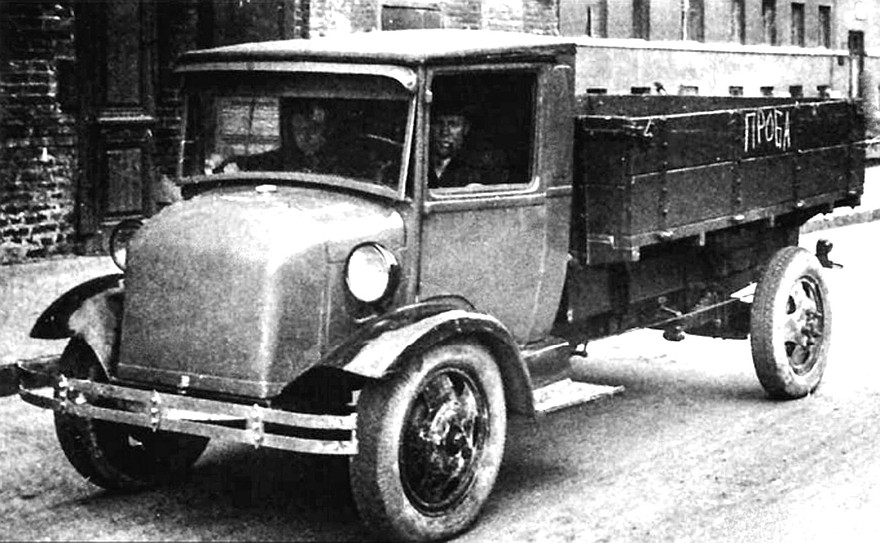

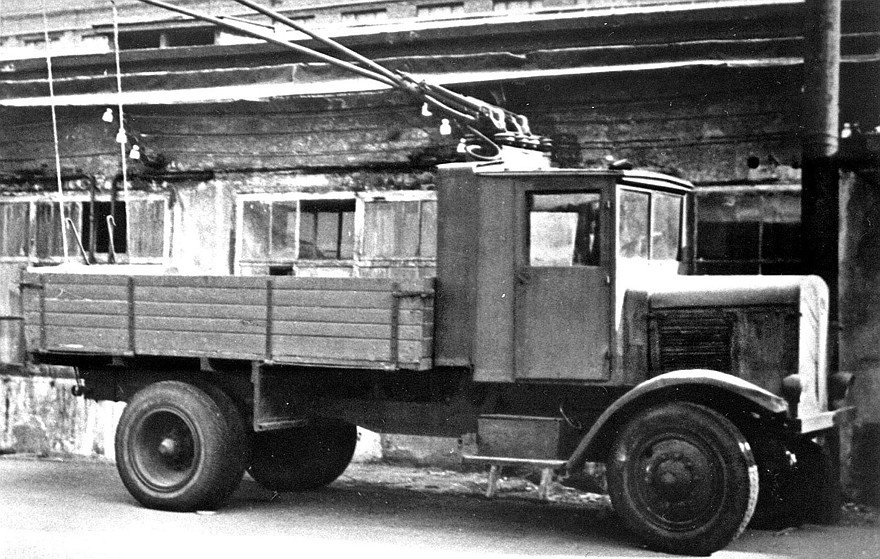

В 1935-м московский завод «Динамо» представил грузовой электромобиль на базе пятитонки ЯГ-4, у которой под капотом установили тяжёлый реостат, а под кабиной размещался электромотор в 60 киловатт. Подзарядка 1,5-тонной аккумуляторной батареи производилась на остановках при подъёме контактных токосъёмников, похожих на троллейбусные штанги.

Послевоенные электромобили НАМИ

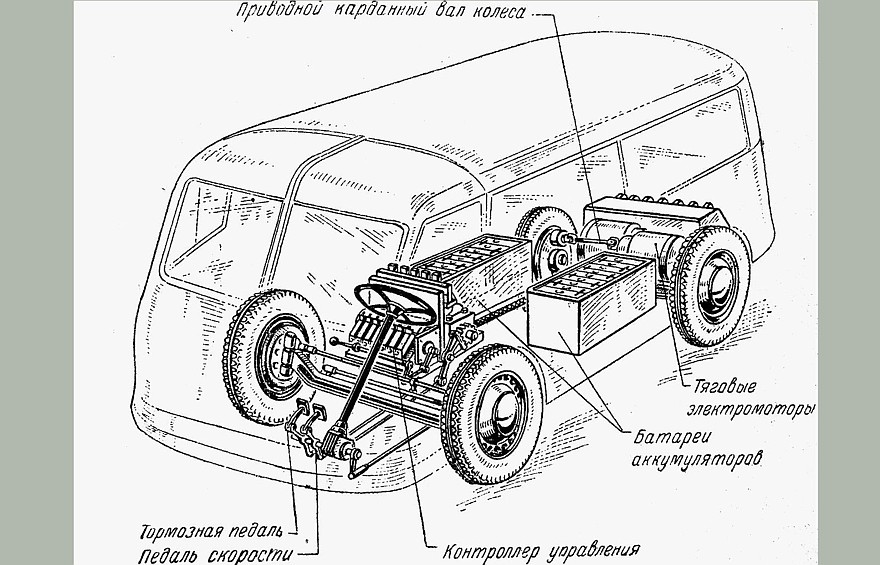

Наиболее известными советскими электромобилями считались развозные фургоны вагонной компоновки НАМИ-010 с единственной фарой на передней панели, которые с 1947 года разрабатывал Научно-исследовательский автомоторный институт (НАМИ). Через год там собрали шесть прототипов – по три машины грузоподъёмностью 500 кг и полторы тонны с маркировками НАМИ-750 и НАМИ-751 соответственно. Когда же в 1951-м их выпуск был освоен на Львовском автобусном заводе, они получили индексы ЛАЗ-НАМИ-750 и НАМИ-751.

На московских машинах применялись свинцово-кислотные аккумуляторы, на львовских – щелочные железоникелевые, а также электромоторы в 3,9 и 5,4 сил соответственно. Внешне друг от друга электромобили отличались габаритами и деталями кузовов.

Основой электрофургонов была пространственная рама из алюминиевых профилей для установки двух продольных ящиков для батарей и лёгкого кузова с фанерными панелями и двухместной кабиной с контроллерным управлением. Задние ведущие колеса посредством зубчатых передач и карданов приводили два поперечных мотора постоянного тока.

Во Львове собрали по 10 фургонов каждой модели, которые поступили в распоряжение ленинградского почтамта, где трудились до 1958 года, деловито жужжа своими электрическими «внутренностями» по Исаакиевской площади и Невскому проспекту.

Электромобильный бум 1970-х

О достоинствах электромобилей вспомнили лишь в середине 60-х, когда на Западе развернулось судорожное проектирование экономичных городских машин. В СССР эта эпопея незаметно началась летом 1969-го, когда в Московском автомеханическом институте (МАМИ) совместно с дизайнерами и инженерами Всесоюзного института технической эстетики (ВНИИТЭ) автор этой статьи разработал проект перспективного электромобиля индивидуального пользования.

Эта лёгкая, эффектная и быстроходная машина с числом мест 2+2 (для двух взрослых и двух детей) могла бы оснащаться сдвижными дверями и недорогими свинцовыми батареями, выдвигавшимися в разные стороны на салазках. Два поперечных электромотора приводили задние колёса через ременные редукторы. Её скорость оценивалась в 65 км/ч, запас хода – 95 километров. В те времена продолжение этих работ посчитали преждевременным.

В 70-е по Москве разъезжали два скромных фургона ЭМ-0466 из Калининграда с пластиковыми кузовами и «навороченными» агрегатами. На них использовали дорогие серебряно-цинковые батареи, двигатель переменного тока с обмоткой из алюминиевых сплавов и тиристорную систему регулирования тягового усилия, обеспечивавшие запас хода 100 километров.

Тяжелые свинцовые батареи находились под полом грузового отсека в двух блоках, которые легко выкатывали на роликах и заменяли новыми. Между ними продольно размещался электромотор с карданом для привода заднего моста от «Волги» ГАЗ-24. При участии известного конструктора и дизайнера Юрия Долматовского был создан лёгкий каркасный кузов с внешними алюминиевыми панелями и розеткой, левым или правым расположением руля, боковыми сдвижными дверями и задним трапом.

Первые семь машин, которые в 1971-1974 годах собрал опытный завод НИИАТ в Орле, оказались слишком тяжёлыми: весили 2,2 тонны, имели запас хода 80 километров при часовой заправке и развивали скорость 60 км/ч.

Тем временем Апшеронский завод Минавтотранса РСФСР изготовил партию из 10 облегченных и упрощенных фургонов А925.01. С 1975-го восемь из них эксплуатировались в Подольске в составе автоколонны № 1127 Главмособлавтотранса. В отличие от предшественников они снабжались тиристорным блоком управления и 21-киловаттным мотором постоянного тока, имели массу около двух тонн, те же 80 километров запаса хода и достигали скорости 70 км/ч.

На откровенно плохих дорогах при полном отсутствии зарядных станций электромобили специальной конструкции оказались беспомощными.

Ульяновские электрические грузовички

В 1974-м на УАЗе совместно с ВНИИЭМ на базе однотонного УАЗа-452 было собрано несколько полутонных электрофургонов У-131, у которых переднюю часть кузова занимали громоздкие свинцовые батареи для привода 15-киловаттного электромотора задних колёс. При собственной массе 2,4 тонны машины оказались слишком тяжёлыми для экономной эксплуатации.

Через несколько лет в Ульяновске собрали 10 собственных фургонов УАЗ-451МИ с двигателями переменного тока и бортовым зарядным устройством от сети. Их поместили в контейнеры под рамой шасси, не затронув полезного объёма фургонов, но наличие тяжёлого цельнометаллического кузова привело к увеличению массы машин до трех тонн и возврату к прежней конструкции.

В начале 80-х было собрано 65 наиболее удачных советских электромобилей УАЗ-3801 с полезной нагрузкой 800 кг и мотором переменного тока в 15 киловатт. На них аккумуляторы разместили в специальном отсеке кузова с боковыми дверками для их замены, что привело к сокращению полезного объёма фургона и неудобствам при входе, выходе и перегрузке машины.

Прибалтийские электробусы

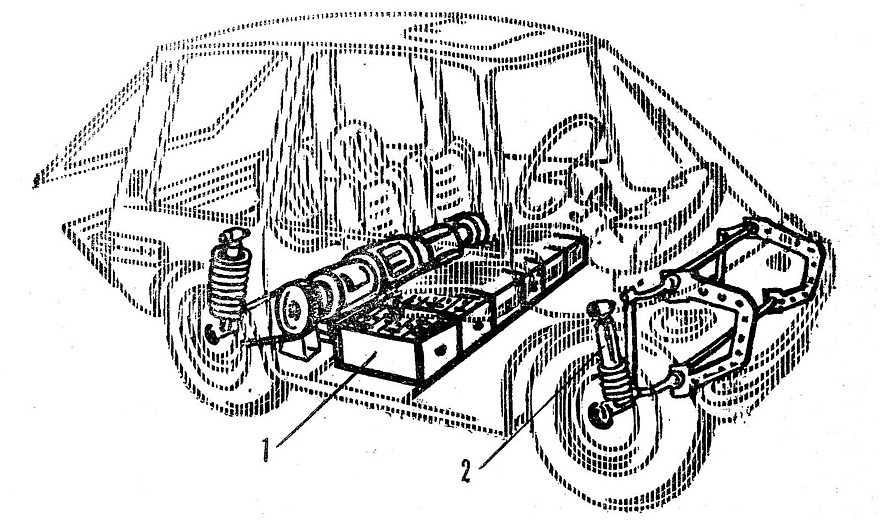

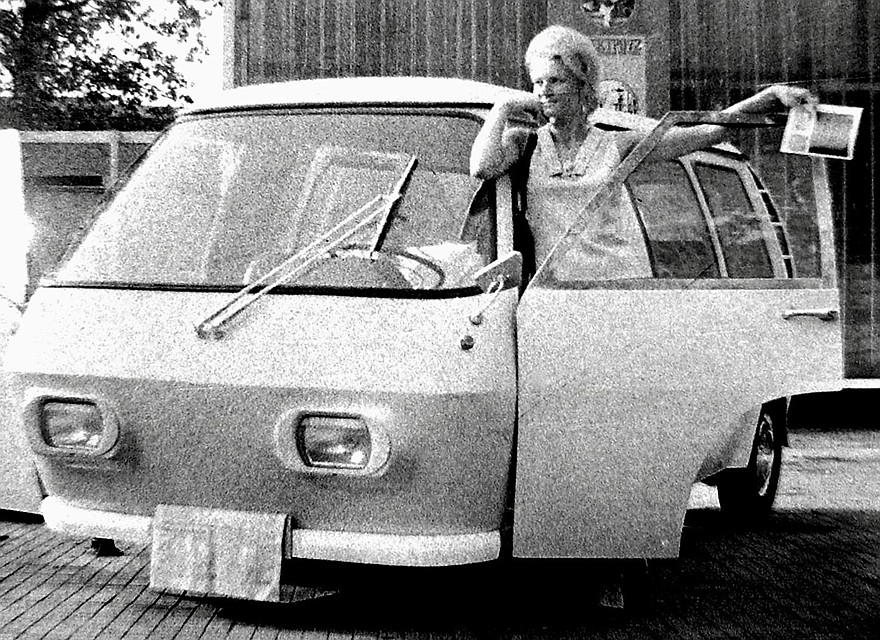

Рижский автобусный завод собрал 35 электрических микробусов марки RAF, выполненных на базе серийных машин и внешне отличавшихся мелкими деталями кузовов и облицовкой. Их создавали совместно с ВНИИЭТ и Рижским электромашиностроительным заводом, собиравшими электромоторы, работавшие на постоянном или переменном токе и развивавшие мощность от 15 до 23 киловатт. Сменные блоки свинцовых или никель-цинковых аккумуляторов монтировали в изолированных отсеках в средней или задней частях салона.

Союз электричества и дизайна

В советские времена самым важным достижением Волжского автозавода в электромобильной области были развозные машины на базе универсала ВАЗ-2102. Первым в 1976-м появился фургон ВАЗ-2102Э, который через три года был преобразован в более мощный вариант ВАЗ-21029. В начале 80-х его заменил электромобиль ВАЗ-2801 с внешностью от «двойки», но без задних боковых дверей и стёкол, двигателем в 25 киловатт и облегченной алюминиевой рамой. В общей сложности электрических «универсалов» собрали 47 единиц.

В дальнейшем ВАЗ довольствовался созданием опытных образцов лёгких электромобилей семейства «Пони» в многоцелевом и нескольких грузовых исполнениях различной компоновки с полезной нагрузкой 450-500 кг, передовыми никель-цинковыми батареями, электромоторами мощностью до 25 киловатт и оригинальным дизайном.

С момента развала СССР в 1991 году и до появления на улицах новой России американских легковушек Tesla оставалось 22 года.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться